共有持分放棄・相続人不存在の競売など、登記が関わる不動産の弁護士実務

1. 弁護士業務と密接に関わる登記

不動産登記や商業登記は、司法書士の専門分野です。私は2018年に司法書士の資格を取得しましたが、現在は登記実務から離れており、登記申請については信頼できる司法書士の先生をご紹介させていただいております。

とはいえ、弁護士として業務を行っていると、登記が密接に関わる案件は少なくありません。そのような場面では、司法書士の先生をご紹介する前に、登記申請にあたって問題ないかを調査します。

今回は、登記の知識が役に立ったケースを2つご紹介したいと思います。

2. 共有持分放棄と登記

1つ目は共有持分放棄に関する事例です。

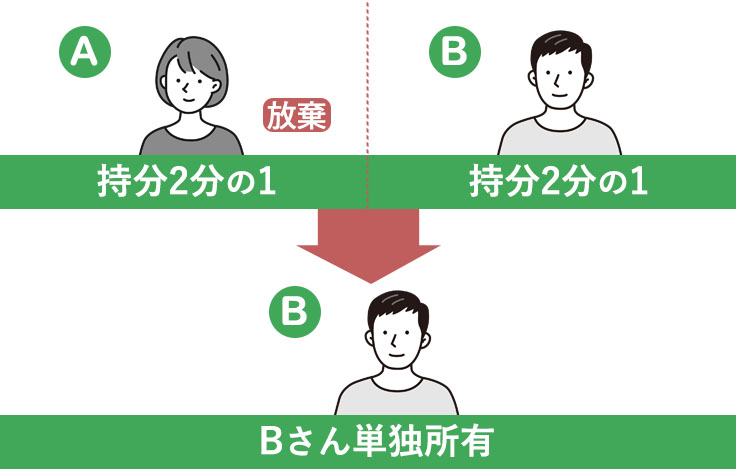

民法255条には、共有者がその持分を放棄した場合、その持分は他の共有者に帰属する旨定められています。

第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

例えば、AとBが土地を共有しており、Aが「自分の持分はいらない」と放棄する意思表示をしたとします。

共有者の協力が得られない場合は登記引取請求訴訟

このとき、Bが登記手続きに協力してくれれば問題ありませんが、協力が得られないと困ったことになります。

たとえ放棄の意思表示をしたとしても、登記名義がAに残っていると、固定資産税の納税通知書はAに届いてしまうのです。このような場合には、「登記引取請求訴訟」という裁判を提起し、Bさんに登記を移転してもらう必要があります。

共有者が多数いる場合は全員に登記引取請求訴訟

複雑なのは、共有者が多数いるケースです。

たとえば、A・B・Cの3名が土地を共有し、Aが持分放棄をし、Bは登記に協力すると言っているが、Cが協力を拒んでいるような場合です。

Cに対してだけ訴訟を起こせばよさそうに思えます。しかし、実はそれでは不適法とされてしまい、Bも訴訟の当事者としなければなりません(いわゆる「固有必要的共同訴訟」と呼ばれる類型にあたります)。

仮に共有者が10名いれば、9名すべてに訴訟を提起する必要があり、手続きは非常に煩雑になります。登記手続きに協力的な共有者も巻き込んで裁判を行うことになるため、注意が必要です。

3. 相続人不存在の不動産の競売

2つ目は、相続人が存在しない不動産の競売に関する事案です。

相続財産清算人の申立て

相続人が存在しない不動産を競売にかけるためには、まず登記名義を「亡〇〇相続財産」に変更する必要があります。この名義変更は、家庭裁判所が選任する「相続財産清算人」が行います。そのため、相続人が存在しない不動産を競売にかけようとする人は、家庭裁判所に対し、「相続財産清算人」の選任申立てをしなければなりません。

しかし、この申立てには100万円程度の予納金が必要となることもあります。

予納金を納めることができない場合、相続財産清算人の選任ができないため、競売をすることができないということになってしまいます。

関連情報

特別代理人の申立てによる競売手続き

登記実務では、このような「困った」という場面に遭遇することが相当数あります。困った場面では、登記の先例や専門雑誌「登記研究」を調べることが大切です。本件のようなケースでは、「登記研究」第718号203頁が参考になります。

つまり、相続財産清算人が選任されてなくても、債権者は代位の登記によって、「亡〇〇相続財産」に名義変更することができるのです。これによって、相続財産清算人が選任されていなくても、相続人が存在しない不動産に対しても競売をすることができます。

少し踏み込んだ話をすると、相続財産清算人が選任されていない代わりに、特別代理人を選任して競売手続きを進めていくことになります。この特別代理人は、競売に関する一時的な代理人となるため、予納金は5~10万円で収まることが多いです。

関連情報

相続財産清算人と特別代理人のいずれかが妥当かは個別事案による

もっとも、競売をすると剰余金が出ると考えられる場合(債権額よりも落札価格が高いと思われる場合)は、特別代理人による競売はできません。

なぜなら、一時的な代理人である特別代理人に、剰余金を保管させることは適当ではないからです。このような場合は、原則に戻り、相続財産清算人を選任して競売手続きを進めることになります。

なお、剰余金の有無を判断する方法として、固定資産評価額と債権額を比較するという手法が用いられることが多いです。

4. まとめ:登記に注意すべき不動産は詳しい弁護士に相談

この他にも、①購入した土地の一部に無籍地(登記簿がない土地)が含まれていた、②相続した土地に10年以上前の仮差押登記が残っていた、など登記に関するご相談は少なくありません。

私は現在、登記申請そのものを行うことはありませんが、司法書士の先生をご紹介する前に「登記申請するにあたってどこに問題があるか」「問題があるとすれば、どのようにすれば解決できるか」を意識しながら対応をしています。

執筆: 弁護士 米井舜一郎