どこまでOK?AIを使用した画像生成

1. 生成AIのご相談が増えています

昨年令和6年ころまでは、AIを使用した画像生成については、指が6本あったり、身体が歪んでいたりなど、とても実用に耐えるものではありませんでした。

これを覆したのが、令和7年3月25日にOpenAIが発表したChatGPTの画像生成機能です。

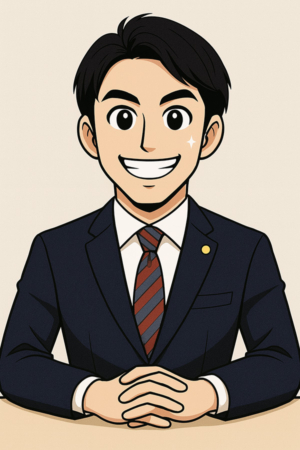

リリース当日、私の写真をChatGPTに投入し、以下のプロンプト(AIに対する指示文)を入力してみました。

「この写真をコミカルなイラストにしてください。実物よりも少しかっこよく(過度の誇張はむなしくなるので不要です)、目はパチリ、歯はキラリ、輪郭はシュッと仕上げてください。」

出力された画像が以下の画像です。

一見して変なところは見当たらず、ネクタイの柄や弁護士バッジも再現されています。

ただ、あまりに実物とかけ離れたため(実物はこちらからご確認ください)、再度以下のプロンプトを入力しました。

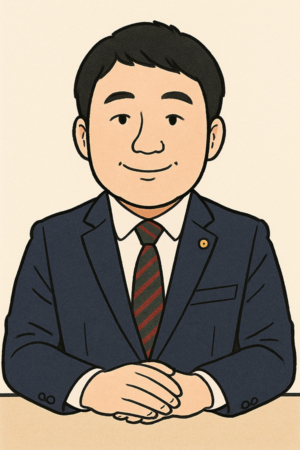

「このイラストでは誰も私だと分かりません。無理を強いました。すみません。輪郭は丸顔、目も一重のままで大丈夫です。写真に似せたイラストを作成お願いします。」

出力されたイラストが以下の画像です。

なぜか涙が頬を伝いました。AIの進化に感動してのことなのか、別の理由によるものかは分かりません…

2. 話題になった「ジブリ風」

ChatGPTのアップデートは、SNSやニュースでも大きな話題となりました。

自分の写真を「ジブリ風」や「ディズニー風」に加工できるようになったためです。

ここで問題になるのが、生成AIに「ジブリ風」のイラストを作成させることが著作権法に違反しないのか、という点です。

結論として、「〇〇風」といったテイストや画風の模倣に留まるのであれば、著作権侵害とならないことが多いといえます。著作権法は、創作的な表現、分かりやすく言えば、特定のイラストや写真を保護するものであって、スタイルやアイデアを保護するものではないからです。

人類の文化は、先人のアイデアを参考にして発展してきました。「人々を守る正義のロボット」、「筆を使って迫力ある漫画の一コマを書く」といったアイデアに著作権を認め、誰も真似できないようにしてしまうと、文化の発展を大きく阻害することになります。

そのため、著作権法ではアイデアは保護しないとされています。

(ただし、アイデアに過ぎないのか、表現とまでいえるかは、線引きが非常に難しい問題でもあります。)

3. どこまでならOK?

特定のイラストや写真に似せる行為は法律違反の可能性

著作権法違反とならないのは、あくまで画風が似ているに留まる場合です。画風を超えて、特定のイラストや写真に似せようとした場合は、著作権侵害となる可能性があります。

依拠性と類似性で判断

著作権侵害となるかを判断する上でメルクマールとなるのが、①依拠性と②類似性です。

①依拠性とは「元の画像に依拠してイラストを作成したかどうか」です。

②類似性 とは「元の画像と作成されたイラストが類似しているかどうか」です。

たとえば、映画「となりのトトロ」のポスター画像をプロンプトに入力し、「このポスターと似たようなイラストを作成してください。」と指示した場合(Image to Image)、①依拠性は容易に認められます。

「映画『となりのトトロ』のポスターと似たようなイラストを作成してください。」といったプロンプトも同様です。

出力されたイラストが元のポスター画像と類似していた場合、これを商用利用することは著作権侵害となります。(単に画像を出力しただけであれば、私的使用として著作権侵害にならないことが多く、問題となるのは、生成された画像を商用利用する場合が大半と考えられます。)

プロンプトに画像を入力せずとも、以下のように、特定の画像を想定してイラストを出力させようとする場合(Text to Image)も、依拠性が認められる可能性が高いといえます。

「私の写真をジブリ風にしてください。場面は夜の森のバス停、天候は雨です。私は、小学生低学年くらいの女の子で、赤い傘を差し、黄色いブラウスにオレンジのスカートを履いています。隣には、タヌキのような獣の妖精を描いてください。獣の毛色は灰色ですが、お腹だけ白にして、目は白丸の中央に小さな黒丸を、頭に葉っぱを載せてください。」

以上は極端な例ですが、商用利用する目的で、他者のイラストや写真をイメージして生成AIで画像を作成すると、著作権侵害となり得るため注意が必要です。

偶然だったという反論は通じない可能性

偶然他人のイラストに似てしまった場合は、依拠性は認められません。

しかし、AIは、大量の画像を学習しています。学習データの中に、元のイラスト(上記の例でいえばトトロのポスター)が存在する場合は、依拠性が認められることがあるため注意が必要です。

4. 差止請求や損害賠償請求にご注意を

著作権侵害が認められた場合、元画像の権利者は、画像の使用差止めを請求することができます。簡単に差し替えできるものならまだしも、チラシや看板に使用していた場合、別のイラストに差し替えるには多大な費用を要します。

差止請求は故意や過失がなくとも認められますが、著作権を侵害するイラストを使用していたことにつき過失が認められた場合には、権利者は損害賠償を請求することもできます。

故意に著作権を侵害すれば、刑事罰が科されることもあります。

これらのリスクに加え、不当・違法なイラストを使用したことで、会社のレピュテーションリスクにつながることもあり得ます。

上記のとおり、偶然似てしまった場合でも著作権侵害となることがあるため、AI生成画像を商用利用する場合は慎重な判断が必要です。

最低限、Googleの画像検索等を使用して、類似した画像がないかをチェックすることは不可欠でしょう。また、画像を生成した際のプロンプトも残しておくべきです。(意図的に真似たのか、偶然似てしまったのかを判断する重要な証拠となります。)

5. 最後に:AI利用の法律面に注意

仕事の効率化にAIが欠かせない時代となりました。今後もその傾向は加速していくと思われます。しかし、便利なツールは、その特性を正しく理解して使用しなければ思わぬリスクを冒すことになりかねません。

AIの利用に際しては、著作権のほか、個人情報等の問題にも気を付ける必要があります。

既にAIを積極的に活用されている方も、今後導入を検討されている方も、AI利用の法律面にご注意ください。

執筆: 弁護士 佐々木康之郎