社会保険労務士法人エフピオ様よりお声がけいただき、弁護士によるカスタマーハラスメント対策セミナーを実施しました。

企業法務部門責任者の村岡つばさと米井舜一郎が講師を務めました。

ご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。

セミナーを開催した背景と目的

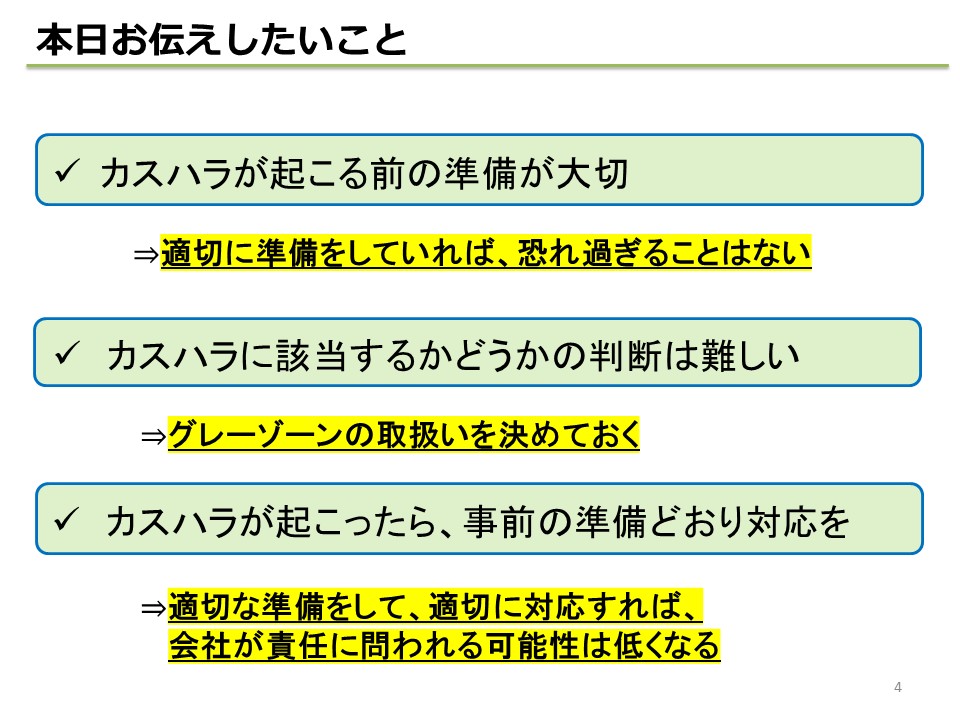

「顧客は神様である」という考え方が誤って解釈され、従業員に対して理不尽な要求や暴言、土下座の強要といった悪質なクレーム、すなわち「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が社会問題化しています。

カスハラは、対応する従業員の精神的負担を増大させ、メンタルヘルスの不調や離職につながるだけでなく、他の従業員の士気低下や職場環境の悪化を招く要因となります。

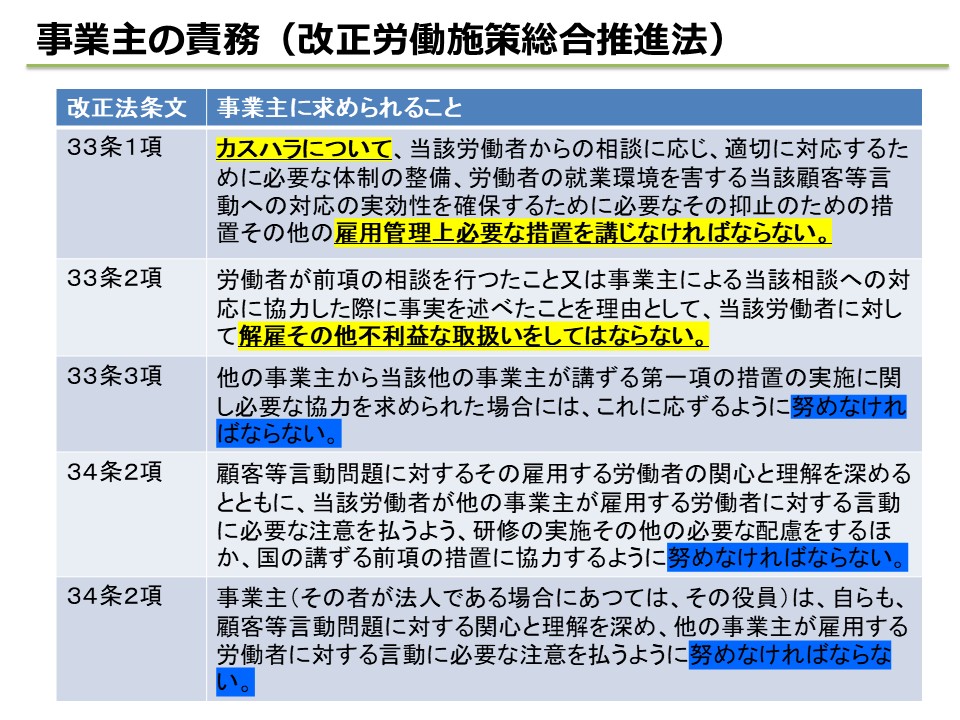

さらに近年、労働施策総合推進法の改正により、事業主にはカスハラから従業員を守るための雇用管理上の措置を講じることが義務付けられました。もはや、カスハラ対策は単なる顧客対応の問題ではなく、企業が取り組むべき経営課題であり、法的義務となっています。

このような背景から、今回のセミナーでは、「カスハラ」をテーマに、企業が適切に対応し、従業員が安心して働ける職場環境を学ぶ機会をご提供する運びとなりました。

セミナーの内容

① カスハラ対策の法的義務化

労働施策総合推進法の改正により、事業主にカスハラ対策が義務化された点について解説しました。

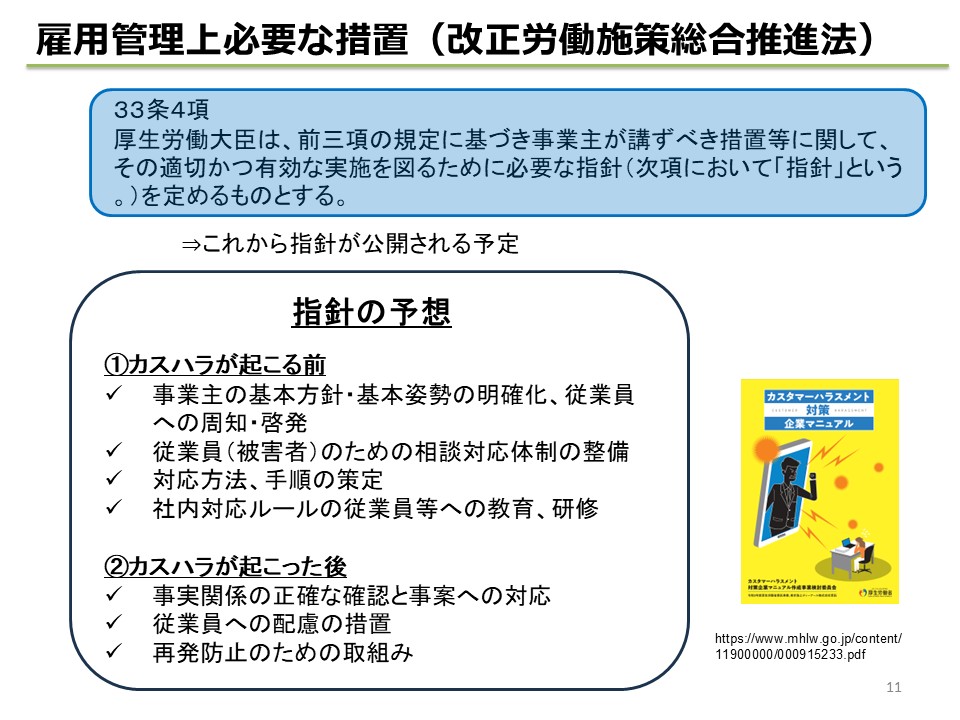

事業主は、「雇用管理上の措置」を講じる必要があります。「雇用管理上の措置」の具体的内容は、これから公開される指針の中で定められる予定です。

次のような措置を講じることが、指針の中で求められる可能性があります。

- カスハラに対する基本方針の策定・従業員への周知啓発

- 相談体制の整備

- 対応方法、手順の策定

- 事実関係の正確な確認と事案への対応

また「雇用管理上の措置」が不十分な場合、指導、勧告や公表がされる可能性があります。

② カスハラと正当なクレームの境界線

顧客からの意見は、サービス改善の貴重な機会となることもあり、全てのクレームを拒絶すべきではありません。しかし、どこからが「正当なクレーム」で、どこからが「カスハラ」なのでしょうか。

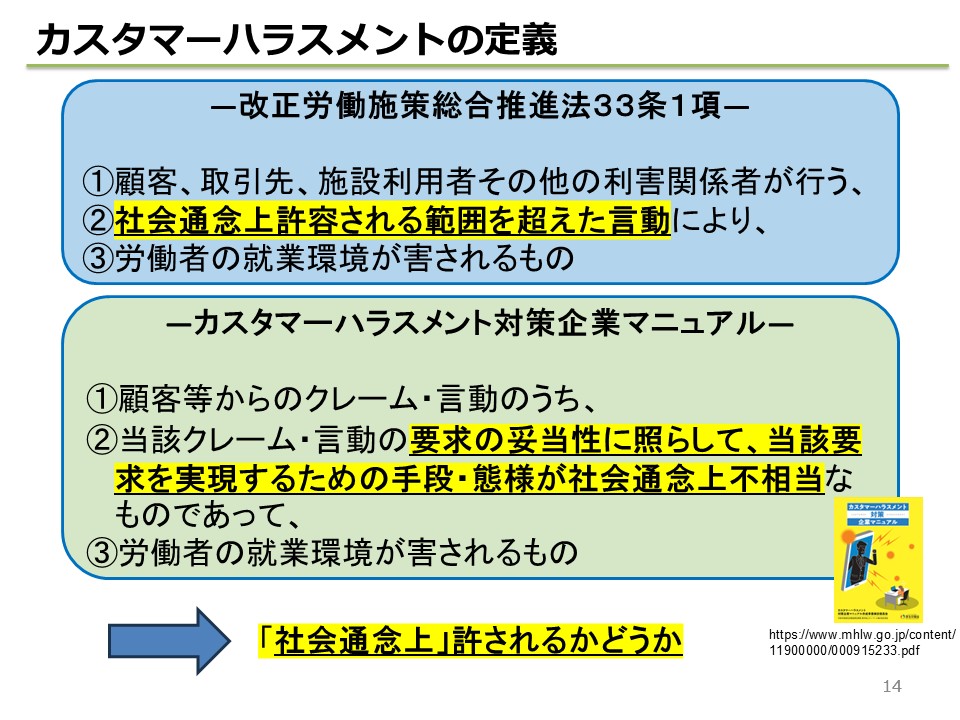

カスハラの定義は、改正労働施策総合推進法とカスタマーハラスメント対策企業マニュアルとで文言が異なりますが、カスハラの判断に差が出るわけではありません。「正当なクレーム」と「カスハラ」の分水嶺は、「社会通念上」許される言動か否かです。

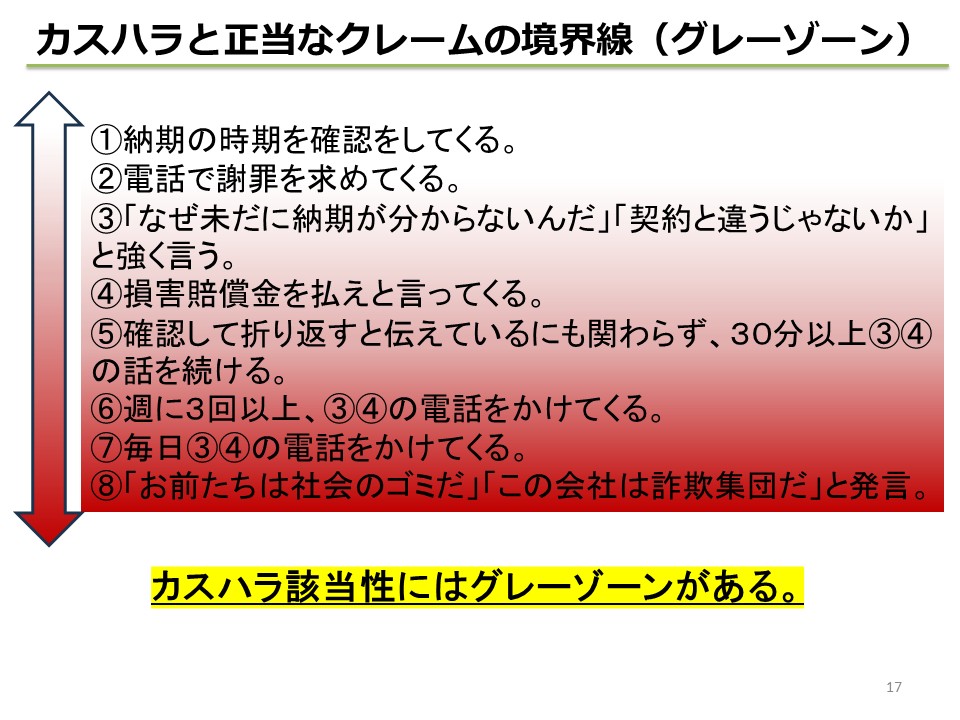

たとえ要求内容に一部妥当性があったとしても、長時間拘束する、人格を否定する暴言を吐くといった行為は、社会通念上相当な範囲を逸脱しており、カスハラに該当する可能性が高いです。

しかし、カスハラ該当性の判断が難しい事例、いわゆるグレーゾーン事例が多いのが現実です。

重要なのは、企業として「どのような行為をカスハラとみなし、どのような対応をとるか」という基準をあらかじめ設けておくことです。

たとえば、「30分以上の電話には応じない」「人格否定の言葉が出た時点で警告し、改善されなければ対応を打ち切る」といった具体的なルールを策定し、全従業員で共有することが、現場の従業員を守ることにつながります。

③ 企業がカスハラ対策を怠るリスクと成功事例

カスハラ対策を「現場任せ」にすることには、大きなリスクが伴います。従業員のメンタル不調や離職だけでなく、SNSでの炎上による企業ブランドの毀損や安全配慮義務違反による法的責任を問われる可能性もあります。

このパートでは、裁判例を基に対応の失敗事例と成功事例を紹介しました。

特に、ある成功事例では、企業が事前に以下の対策を講じていたことが、裁判所で高く評価されました。

- 顧客とのトラブルに関する対応マニュアルを整備し、従業員に指導していた。

- トラブル発生時の連絡・相談体制が確立されていた。

- 従業員からの報告を受け、上司が迅速に介入し、毅然とした態度で顧客に対応した。

この事例は、事前の準備と組織的な対応がいかに重要かを示しています。

④ 実際にカスハラが起きた際の対応方法

初期対応で重要なのは「一人で対応させない」ことです。複数人で対応することで、相手の矛先を分散させ、担当者の心理的負担を軽減できます。

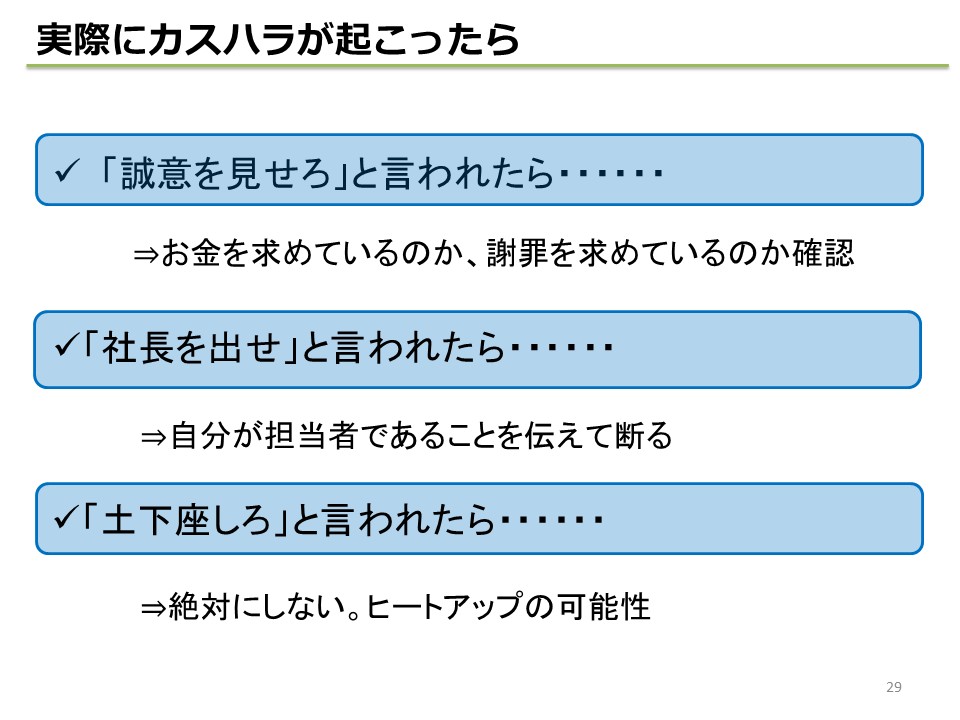

次に、相手の主張を冷静に傾聴し、「事実」と「要求」を正確に把握します。この際、安易に事実や責任を認める謝罪はせず、「ご不快な思いをさせた点についてはお詫び申し上げます」といった道義的な謝罪に留めることが大切です。

「誠意を見せろ」、「社長を出せ」、「土下座をしろ」といった典型的な要求に対しても、毅然と断り、マニュアルに沿った対応を貫くことが重要です。

⑤ カスハラや労災対応の実務上のポイント

セミナーの後半では、社会保険労務士と弁護士の対談パートがありました。

対談パートでは以下の4点を、弁護士目線で詳しく解説しました。

- 労災申請件数の増加に伴う実務上の影響

- メンタルヘルスを抱えている従業員の対応

- BtoBの取引におけるカスハラ対応の難しさ

- 企業が最低限行わなければならないカスハラ対応

精神障害を理由とする労災の件数は、年々増加しています。

令和7年6月に公開された統計(令和6年度「過労死等の労災補償状況」)を見ると、精神障害を理由とする労災請求件数が3780件、決定件数が3494件、支給決定件数が1055件と、いずれも過去最多を更新しています。

この件数は、今後も増え続けると予想されます。

支給決定件数を出来事ごとに見ると、パワーハラスメント、業務量の大きな変化に次ぐ3位に、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(=カスタマーハラスメントを受けた)ことが挙げられています。これは「セクシャルハラスメント受けた」とう出来事よりも多い件数でした。

企業としても、カスタマーハラスメントの問題が、労災リスクに直結することも踏まえて、慎重に対応していく必要があります。

おわりに

よつば総合法律事務所では、今回のセミナーをはじめ、ハラスメントの研修・セミナー講師を多く担当しております。たとえば、以下の研修・セミナーがございます。

他多数

また、よつば総合法律事務所では、多数の企業様より顧問契約をご依頼いただいております。

ご興味のある企業様は、お気軽にお問い合わせください。