保険代理店の皆様を対象に、自転車・電動キックボードに関する法規制・法律改正の動向、事故発生時の損害賠償責任と保険対応の実務について解説するセミナーを開催しました。

具体的には、次の点を解説しました。

1. 統計から見る自転車・電動キックボード事故の発生件数と傾向

① 自転車事故の発生件数

② 自転車事故の特徴

③ 電動キックボード事故の発生件数

④ 電動キックボード事故の特徴

2. 自転車・電動キックボードに関する法規制と改正動向

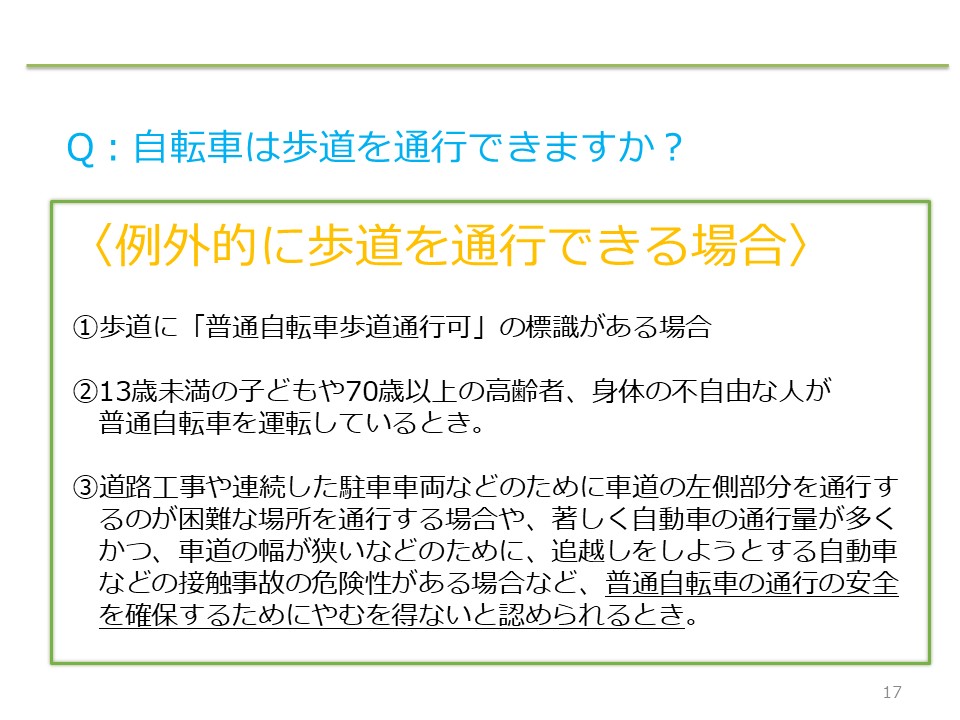

① 自転車は歩道を通行できるか?

② 自転車が例外的に歩道を通行できる条件

③ 令和6年11月に罰則が強化された自転車の違反行為は?

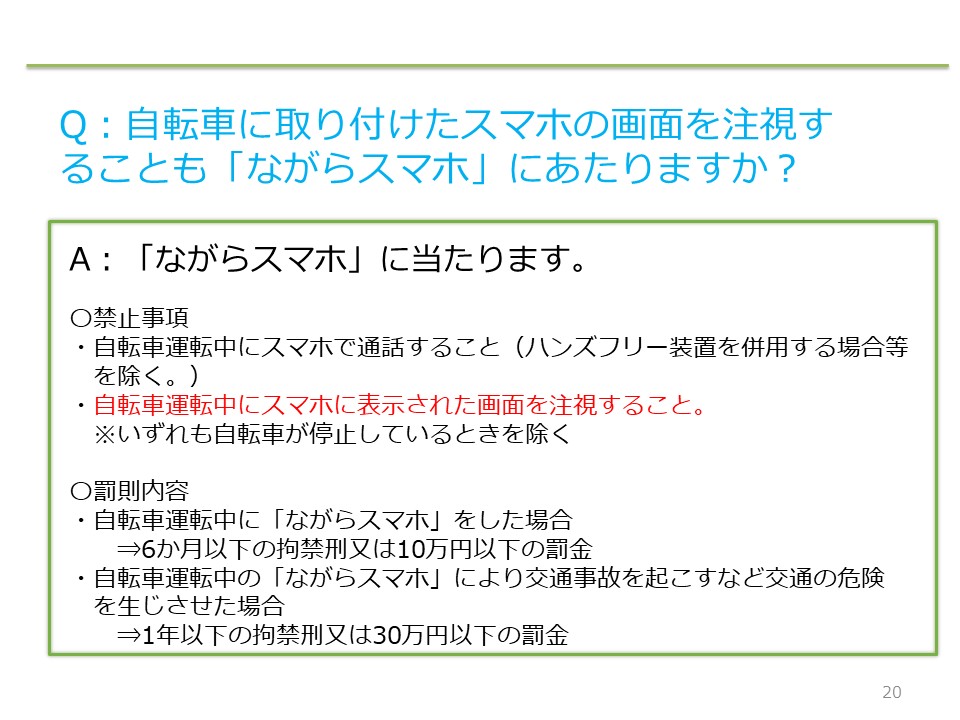

④ 自転車の「ながらスマホ」

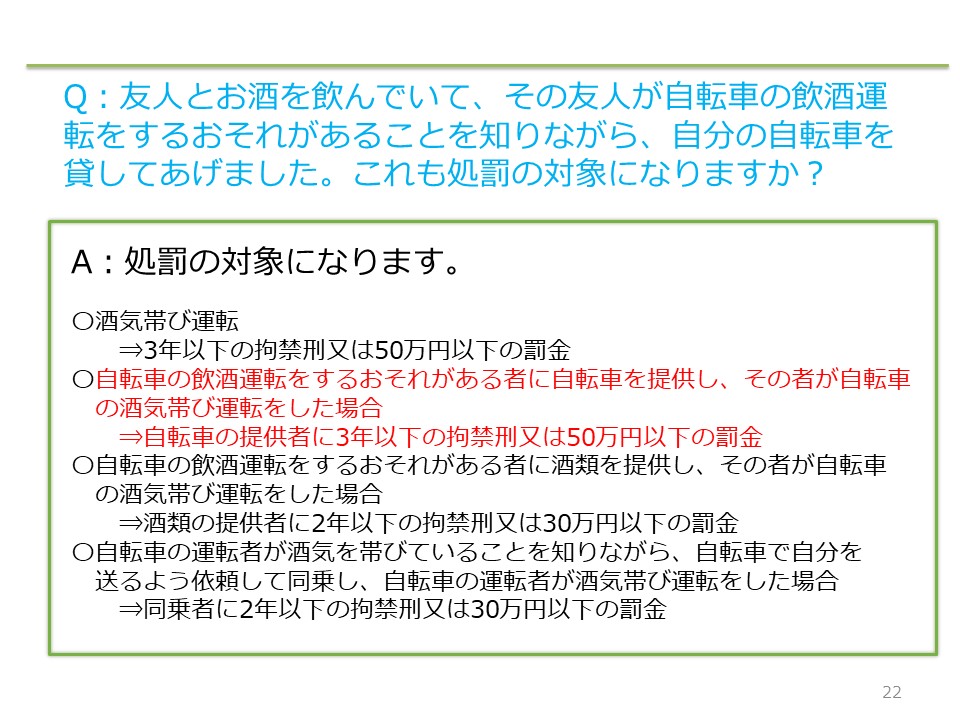

⑤ 自転車の飲酒運転

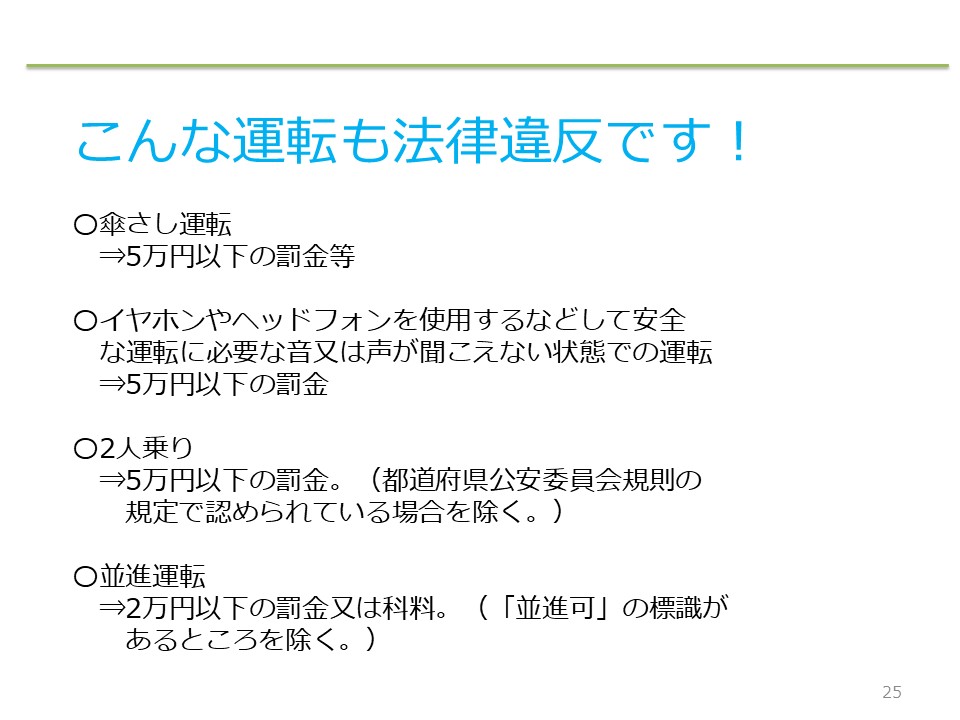

⑥ その他の注意すべき自転車運転

⑦ 電動キックボードの交通ルール

⑧ 「特定小型原動機付自転車」とは

⑨ 電動キックボードが歩道を通行できる条件

3. 事故発生時の損害賠償責任と保険対応の実務

① 自転車・電動キックボード事故と自動車事故との共通点と相違点

② 自転車損害賠償責任保険への加入促進の動き

③ LUUPの説明と保険内容

④ 自転車・電動キックボード事故の懸念点

4. 保険代理店が知っておきたいお客様対応のポイント

① 賠償額の高額化

② 過失割合の見通しの困難さ

③ 自転車事故の相談窓口

④ 電動キックボード事故の相談窓口

セミナーを開催した背景と目的

令和6年11月から自転車の交通ルールが変わり、罰則が強化されました。また、電動キックボードに関しては、令和5年7月1日から新しい交通ルールができました。

保険代理店の皆様が、お客様から自転車や電動キックボードに関して質問を受ける機会が増えることが予想されます。

そこで、保険代理店の皆様に、自転車・電動キックボードの法律ルールや、事故発生時の賠償問題の注意点などを知っていただきたいと思い、今回のセミナーを開催しました。

セミナーの内容

1. 統計から見る自転車・電動キックボード事故の発生件数と傾向

① 自転車事故の発生件数

令和4年の自転車事故発生件数は約6万9000件、令和5年は約7万2000件です。

② 自転車事故の特徴

自転車関連事故の発生件数や自転車乗用中死者・重傷者数は、ここ数年大きく変わらない傾向にあります。

しかし、全交通事故に占める自転車関連事故の割合は増加傾向にあります。

③ 電動キックボード事故の発生件数

令和6年の電動キックボード関連事故件数は約330件です。

④ 電動キックボード事故の特徴

電動キックボード事故の特徴は次のとおりです。

- 数年で急激に事故発生件数が増えています。

- 単独事故の割合が高いです。

- 東京や大阪といった大都市に事故が集中しています。

- 若年層の利用者による事故が多いです。

- 飲酒運転による事故の割合が、他の二輪者や自動車に比べて高いです。

2.自転車・電動キックボードに関する法規制と改正動向

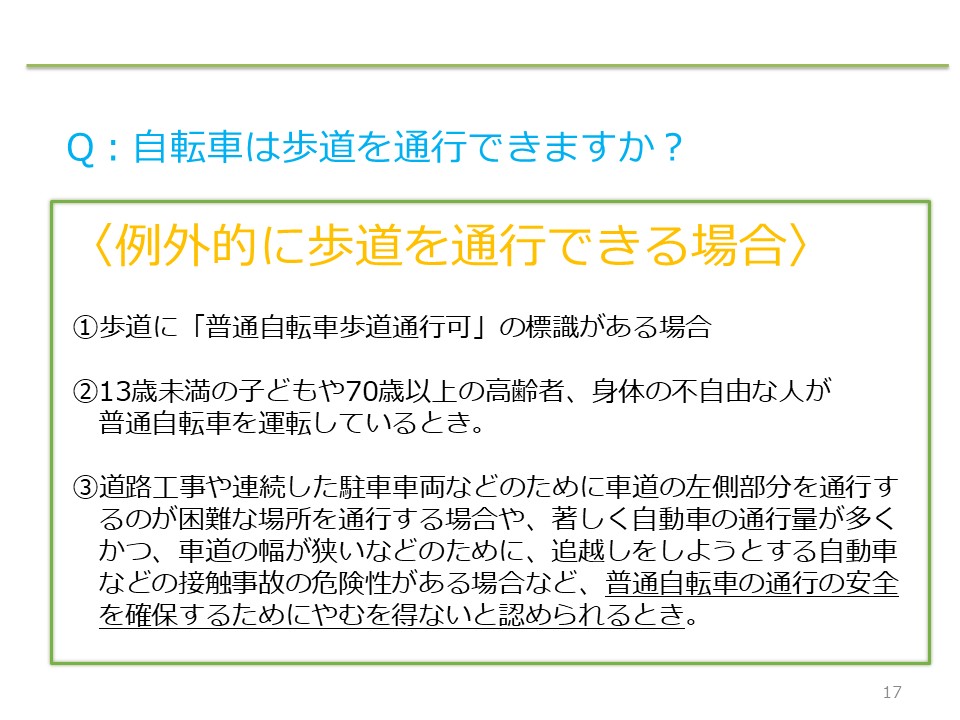

① 自転車は歩道を通行できるか?

自転車は車道通行が原則ですが、例外的に歩道通行ができることを解説しました。

② 自転車が例外的に歩道を通行できる条件

次のような場合、自転車が例外的に歩道を通行できることを解説しました。

- 標識がある場合

- 子供や高齢者など一定の属性がある場合

- 自転車の通行の安全を確保するためやむを得ない場合

③ 令和6年11月に罰則が強化された自転車の違反行為は?

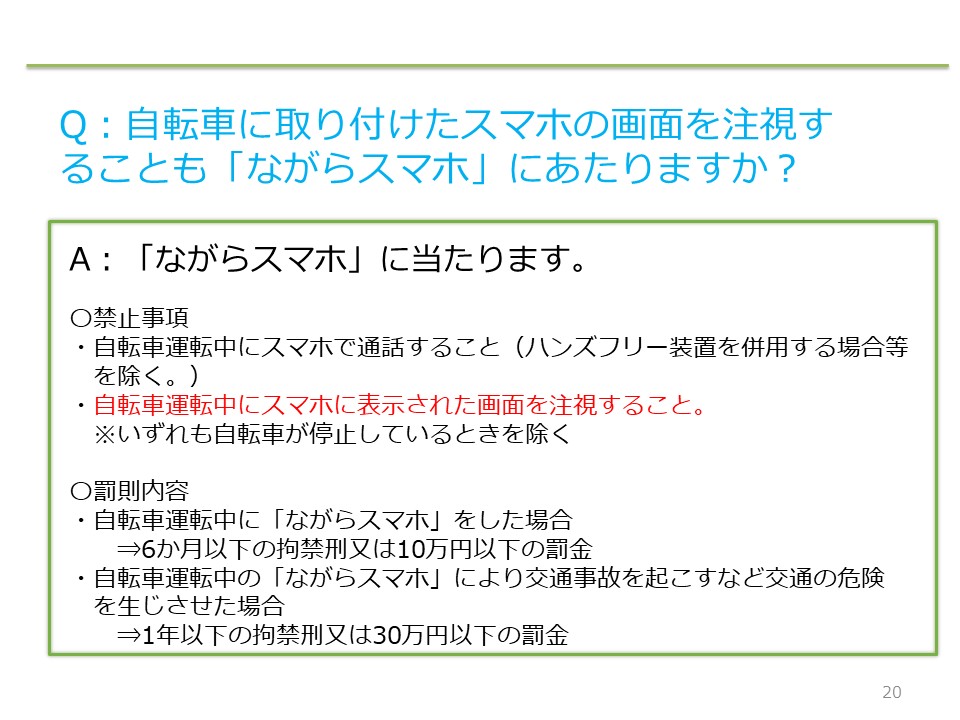

自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転とその幇助」に関して罰則が強化されました。

④ 自転車の「ながらスマホ」

自転車に取り付けたスマホの画面を注意することも「ながらスマホ」になることなどを解説しました。

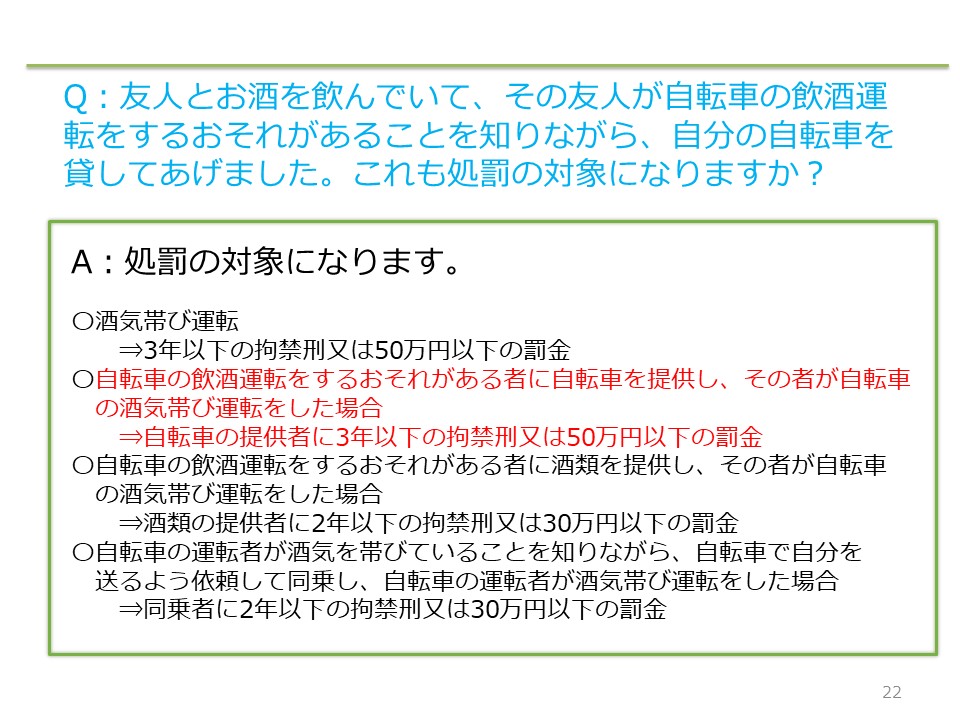

⑤ 自転車の飲酒運転

飲酒運転をするおそれがある人に自転車を貸し、その人が飲酒運転をしてしまった場合には、貸した人も処罰の対象となることなどを解説しました。

⑥ その他の注意すべき自転車運転

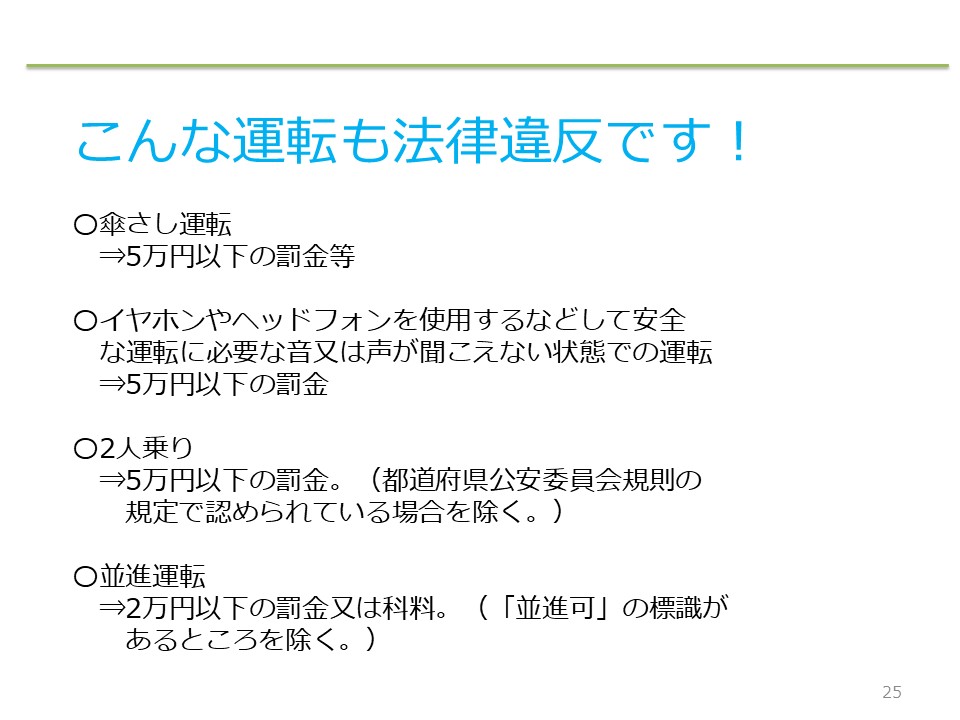

次のような自転車の運転も法律違反であることを解説しました。

- 傘さし運転

- イヤホンやヘッドホンを使用するなどして、安全な運転に必要な音や声が聞こえない状態での運転

- 2人乗り

- 併進運転

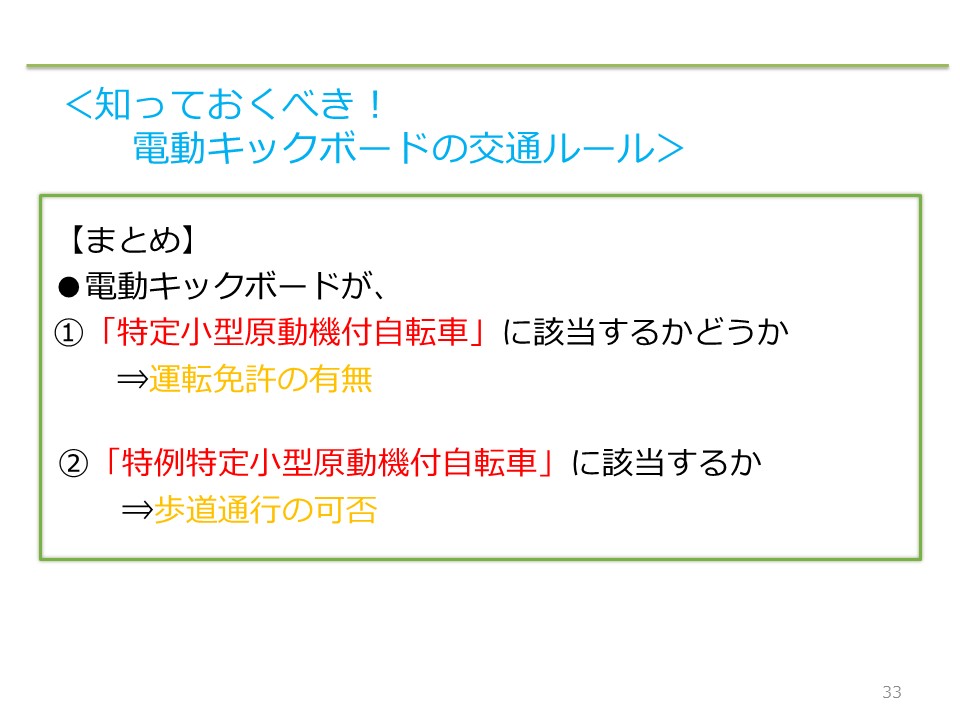

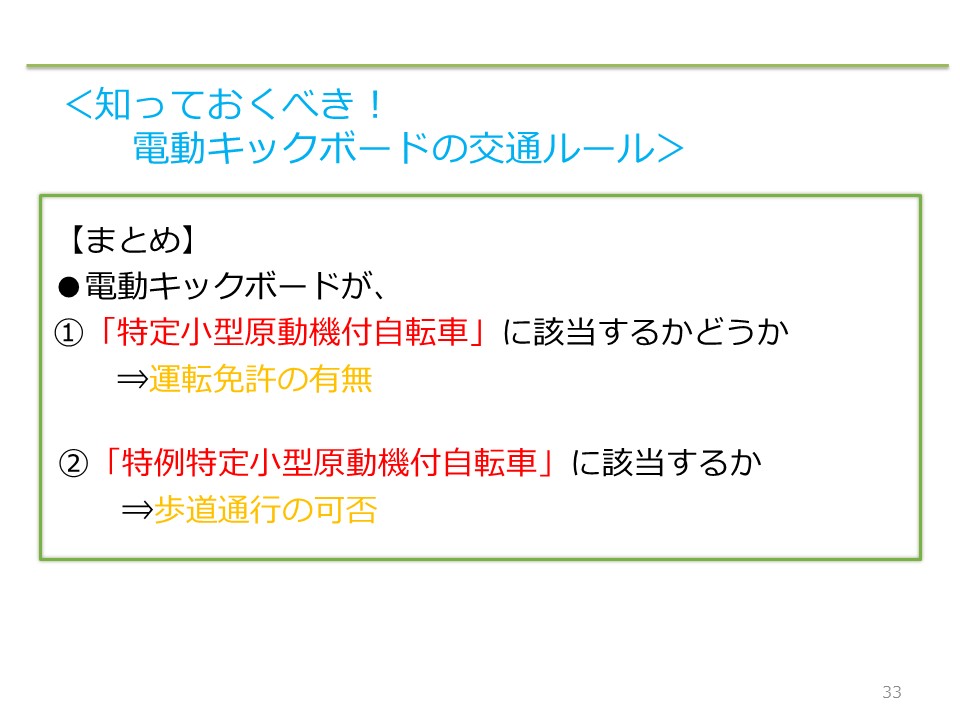

⑦ 電動キックボードの交通ルール

令和5年7月1日から、電動キックボードのうち、一定の基準をみたすものについては、「特定小型原動機付自転車」と位置づけられ、運転免許が不要など、新しい交通事故ルールが適用されます。

⑧ 「特定小型原動機付自転車」とは

特定小型原動機付自転車には、車体の大きさや構造に関する基準があることを解説しました。また、運転免許の条件を併せて解説しました。

⑨ 電動キックボードが歩道を通行できる条件

電動キックボードが歩道を通行できる条件を解説しました。

3. 事故発生時の損害賠償責任と保険対応の実務

① 自転車・電動キックボード事故と自動車事故との共通点と相違点

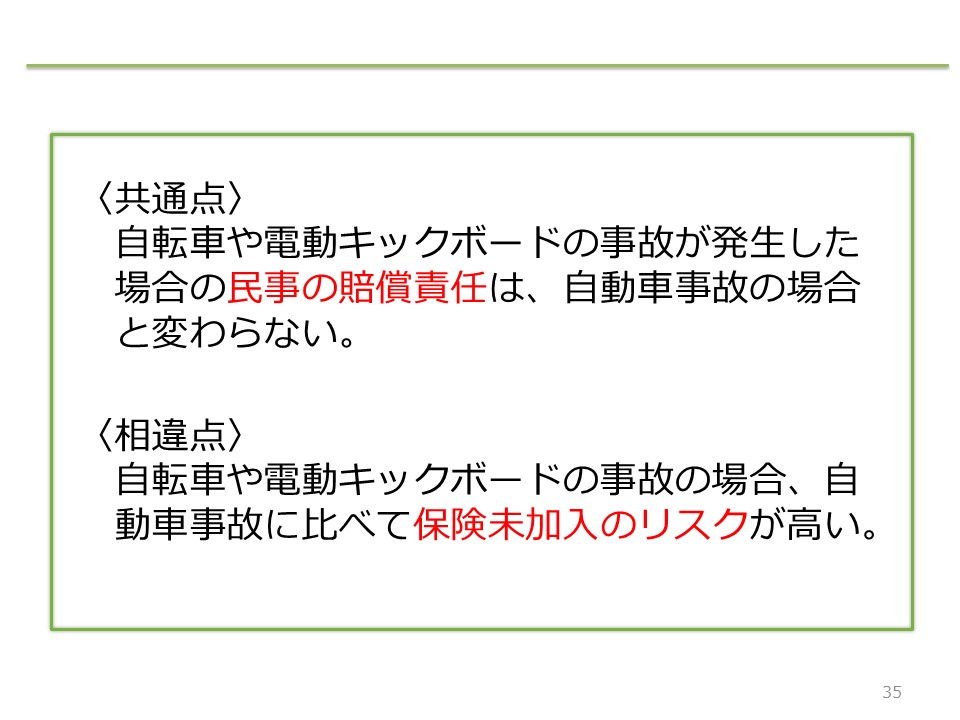

自転車や電動キックボードの事故が発生した場合の民事の賠償責任は、自動車事故の場合と変わらないことを解説しました。

一方で、自転車や電動キックボードの事故の場合、自動車事故に比べて保険未加入のリスクが高いです。また、ドライブレコーダーがないため、事故の状況について争いが生じやすいことも解説しました。

② 自転車損害賠償責任保険への加入促進の動き

国は、都道府県等に対して条例等による自転車損害賠償責任保険等への加入促進を要請しています。

条例により自転車損害賠償責任保険等への加入を義務付ける都道府県が増えています。千葉県では条例により自転車損害賠償責任保険等への加入が義務付けられています。

③ LUUPの説明と保険内容

LUUPは電動キックボードと電動アシスト自転車のシェアリングサービスを展開しています。近くのポートから好きなタイミングで借りて、好きな場所に返すことができ、特に若者の間で利用が広がっています。東京では数多くのLUUPのポートが設置されています。

電動キックボードについては、LUUPによれば対人・対物無制限の賠償責任保険に加入しているとのことです。

④ 自転車・電動キックボード事故の懸念点

自転車や電動キックボード事故の懸念点として、次のような内容を解説しました。

- 未成年者が加害者になることが多く、賠償が不十分になるおそれがある点

- インバウンド観光客による電動キックボード利用とトラブルの増加

- 個人賠償責任保険では、電動キックボードによる事故の賠償が補償の対象外になる可能性があること

4. 保険代理店が知っておきたいお客様対応のポイント

① 賠償額の高額化

自転車・電動キックボードの事故について、被害者に大きなけがが発生するリスクがあります。賠償額が高額になる可能性について解説しました。

② 過失割合の見通しの困難さ

電動キックボードによる交通事故は、ここ数年で増加しているものの、まだ裁判例が積み重なっていません。そのため、自動車事故に比べて、過失割合の算定に不透明な部分が多いです。

また、自転車や電動キックボードには、自動車のようにドライブレコーダーが設置されていないため、事実関係についても争いになる危険性が高いです。

そのため、自転車や電動キックボードの事故は、過失割合の見通しをお客様と共有することが困難である点について解説しました。

③ 自転車事故の相談窓口

自転車事故の相談窓口として、次の窓口をご紹介しました。

④ 電動キックボード事故の相談窓口

電動キックボードの相談窓口として、次の窓口をご紹介しました。