遺言書を発見したら、まず「検認」を!その手続きと注意点

- Vol.197

- 2025年10月号

- 目次

- 「弁護士の謎「サマークラークってなに?」」

- 「サマークラーク開催報告」

- 「法律コラム『遺言書を発見したら、まず「検認」を!その手続きと注意点』」

- 「ワインが苦手な人のためのワインの選び方」

- 「お勧め書籍の紹介」

弁護士の謎「サマークラークってなに?」

突然ですが、法律事務所の夏ってどんなイメージがありますか?

よつば総合法律事務所の今年の夏は、オフィスに学生の皆様がやってきていつもより少し賑やかになりました。今回は、サマークラークの謎に迫ります!

サマークラークとは? 未来の弁護士の職場体験

「サマークラーク(Summer Clerk)」。 直訳すると「夏の事務員さん」ですが、その正体は、弁護士を目指して猛勉強中の学生の皆様です。一般的な会社でいう「インターンシップ」に当たります。

学生の皆様は、実際の業務に触れることで、教科書だけでは学べない弁護士の仕事のやりがいや厳しさを肌で感じ、「自分が目指す弁護士像」を具体的にしていきます。

私たち法律事務所にとっては、次代を担う優秀な人材と出会うための重要な機会であり、学生にとっては、自身の将来像に合った事務所を見極めるための貴重な一歩となります。まさに、未来に向けた真剣な相互理解の場なのです。

もちろん、当事務所でもサマークラークを開催いたしました!せっかくなので、私たちのプログラムを少しだけご紹介しますね。

魅力を凝縮した、当事務所の「1dayサマークラーク」

当事務所のサマークラークは、1日限定の集中プログラムです。

その一日に弁護士の仕事の魅力を凝縮し、皆様に有意義な時間を提供できるよう工夫を凝らしています。

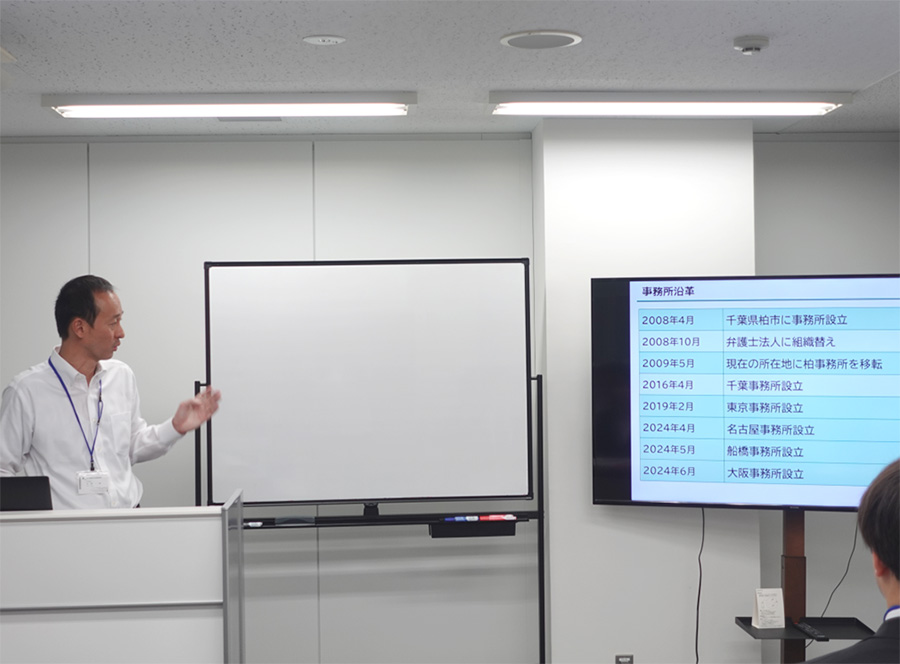

事務所見学・キャリアプラン説明

まずはオフィスを案内し、事務所の雰囲気を感じてもらいます。弁護士が実際に働く執務スペースや、お客様をお迎えする会議室など、普段は見ることのできない事務所の裏側までご案内します。

その後は、先輩弁護士が自らの経験を基に、リアルなキャリアプランについてお話しします。一口に弁護士と言っても、そのキャリアは様々です。特定の分野の専門性を高める道など、多様な選択肢について具体的なエピソードを交えながらお伝えしました。

ランチミーティング、座談会

和やかな雰囲気で懇談します。普段はなかなか聞けないことも、ざっくばらんに話せる貴重な時間です。

「なぜ都内ではなく千葉で働くのか」という質問は、毎年多くの方からいただきます。地域に根差した法律事務所ならではのやりがい、地域社会への貢献といった、ここでしか聞けない本音をお伝えする時間となりました。その他、司法試験の勉強法といった現実的な悩みにも、先輩たちが親身に答えていました。

ワークショップ

少人数グループに分かれて、2つの分野でワークショップを行いました。このワークショップは、私たちが一方的に講義をする形式ではありません。これまで教科書で学んできた知識が、実際の現場で依頼者のためにどのように使われるのか。それを学生自身の頭で考え、実践的に体験してもらうことを目的としています。具体的な事例を用いたディスカッションなどを通じて、知識が実務へとつながる瞬間を体感してもらえたのではないかと思います。

このプログラムが、参加された学生の皆様にとって少しでもお役に立ち、よつば総合法律事務所の魅力が伝わる機会となれば幸いです。そして、将来、皆様のお役に立てる頼もしい弁護士へと成長した姿で再会できますことを、心より楽しみにしております。

(文責 弁護士 小川 夏菜)

サマークラーク開催報告

前ページでご紹介した「サマークラーク」を8・9月に開催いたしました。弁護士を目指し、当事務所に関心を持ってくださっている学生の皆様に、1回10名前後ご参加いただき、事務所見学やワークショップを行いました。今年は初めて船橋事務所でも開催し、千葉・船橋の2ヵ所で行いました。写真と併せてご紹介いたします。

ワークショップはグループに分かれて行います。各分野に精通した弁護士が具体的な事例のテーマを考えました。学生の皆様が主体となり、ディスカッションや実践的な課題に取り組んでいただきました。

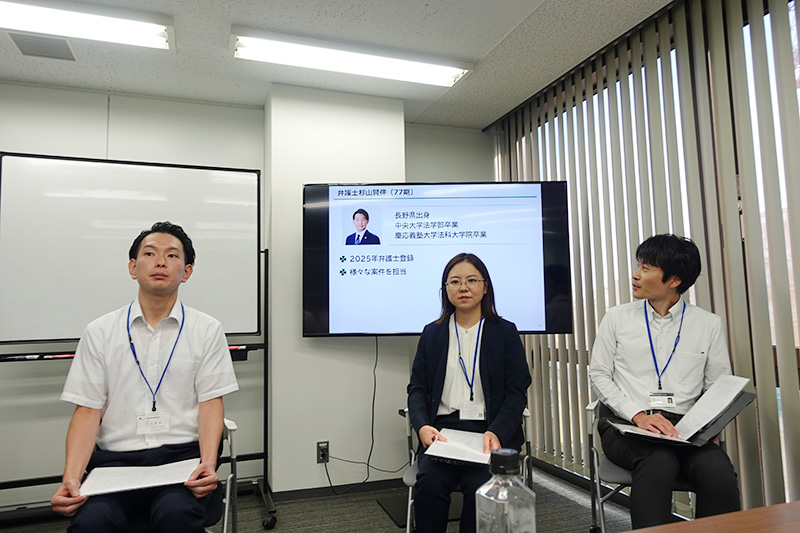

毎回ご好評いただくのが座談会です。皆様から質問をいただき、弁護士年数・性別・経歴などが様々な弁護士が回答し、ざっくばらんにお話ししていきます。参加する弁護士は回によって変わり、かしこまった場では聞けないような話が出てくることも。写真はちょっと堅く見えるかもしれませんが、実際は笑顔も多くまったりした雰囲気で進んでいます(お菓子も出ます^^)。

遺言書を発見したら、まず「検認」を!その手続きと注意点

1. 遺言書の「検認」とは?

遺言書の検認とは、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもと、遺言書の存在やその状態を確認し、偽造・変造を防ぐための手続きです。遺言書の内容を法的に有効と判断する手続きではなく、あくまでその時点での遺言書の状態を記録に残すことが目的です。

検認が必要となるのは、主に自筆証書遺言の場合です。ただし、「自筆証書遺言書保管制度」を利用して、法務局に預けられている自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認は不要です。

なお、公正証書遺言(公証役場で作成した遺言)も検認は不要です。

2. なぜ検認が必要なのか?

検認を経ずに遺言書を開封し、相続手続きを進めてしまうと、トラブルになる可能性があります。具体的には、過料が科されることがあるほか、遺言書の内容に基づく不動産の登記や預金の払い戻しなどができなくなる場合があります。「家族が書いた遺言書だから開けて大丈夫だろう」と安易に考えず、ルールに従って検認手続きを行うことが、後々のトラブルを防ぐうえで非常に重要です。

3. 検認の手続きの流れ

① 必要書類の準備

申立書のほか、被相続人(亡くなられた人)の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本が必要となります。

② 家庭裁判所への申立て

申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

③ 家庭裁判所からの通知と期日の指定

申立て後、家庭裁判所は相続人全員に検認期日を通知します。

④ 検認期日の実施

裁判官と申立人(手続きを申立てた人)、そして出頭した相続人が立ち会い、遺言書が開封されます。遺言書の発見状況や保管状況、遺言書の状態が確認され、遺言検認調書(検認手続きの内容を記録した公的な書類)が作成されます。検認済みの証明書が付与された後、遺言書は申立人に返却されます。

4. 検認手続きの注意点

① 遺言書は勝手に開封しない

遺言書を勝手に開封すると、前述のとおり過料が科される可能性があります。たとえ遺言書の保管者であっても、家庭裁判所の検認期日以外で開封することは避けるべきです。

② 相続人全員が出頭しなくても手続きは進む

検認期日には相続人全員に通知が行きますが、全員が必ずしも出頭する必要はありません。たとえ一部の相続人が欠席しても、手続きは進行します。

③ 検認後もトラブルになる可能性がある

検認は遺言書の形式的な有効性を確認する手続きであり、内容の有効性を確定するものではありません。例えば、遺言能力(遺言を有効に作成できる判断能力)の有無など、内容の有効性については別途、裁判で争われる可能性があります。

5. 専門家への相談が安心への近道

検認手続きは、一見シンプルに見えても、戸籍謄本の収集や必要書類の作成など、専門的な知識が必要となる場面があります。手続きに不安がある場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。スムーズな相続手続きをサポートし、ご家族間のトラブルを未然に防ぐお手伝いをさせていただきます。

(文責 弁護士 安藤 孝起)

過去のコラムは当事務所サイトのニュースレターバックナンバーをご覧ください。

当事務所ニューレターバックナンバー

ワインを楽しむ席での乾杯で、グラスをカチンと合わせるべきか、そっと掲げるべきか、迷った経験はありませんか。今回は、ワイングラスでの乾杯のスマートな作法をご紹介します。

結論は「鳴らさない」

まず結論から申しますと、格式のあるレストランやフォーマルな祝宴では、グラス同士を合わせずに掲げるのがマナーだそうです。

これには大切な理由が2つあるそうです。1つは、繊細なグラスを破損から守るためです。上質なグラスは非常にデリケートで、わずかな衝撃で欠けてしまう危険があります。もう1つは、グラスに注がれたワインへの敬意です。ワインは美しい色合いや繊細な香りも楽しみの1つです。静かにグラスを掲げることで、その魅力を落ち着いて愛でることができるからだそうです。

TPOに応じた使い分けも大切

もちろん、気心の知れた仲間とのパーティーなど、カジュアルな場では話は別です。グラスを軽く合わせる音が場を盛り上げ、心を通わせる合図になることもあります。

その際にも、割らないためのコツがあります。最も薄く割れやすい飲み口(リム)ではなく、グラスの最も膨らんだ部分(ボウル)を優しく合わせるのです。そうすれば、破損のリスクを減らし、澄んだ美しい音色を響かせることができます。

恋人同士なら、手の甲と手の甲をふれ合わせる方法がおすすめ

もし、ワインで乾杯する2人が恋人同士なら、手の甲と手の甲を触れ合わせる方法がおすすめです。音はなりませんし、雰囲気も特別感があります。

時と場合に応じて、色々な方法を試したいものですね

(文責 弁護士 大澤 一郎)

― 人生を元気で豊かにするお勧め書籍のご紹介 ― 『佐久間宣行のずるい仕事術』 佐久間宣行 著

佐久間さんはテレビ東京に入社し、ゴッドタンやピラメキーノなどを立ち上げたテレビプロデューサーです。フリーになった現在もYouTubeやネットフリックスなどの媒体でヒットコンテンツを生み出し続けています。今回はそんな佐久間さんの「ずるい仕事術」の一部をご紹介します。

「メンツ地雷」を踏んではいけない

私がこの書籍のなかで一番参考になった言葉です。私は学生時代に人間関係に悩むことが多かったので、人間関係やコミュニケーションに関する本を読んで、どうやったら人間関係に悩むことがなくなるか考えていました。

結局はこの一言に尽きるのだと思います。誰かとの関係が上手くいかなくなったとき、たいていの原因は相手のメンツをつぶしてしまっていることにあるのだと思います。

たったこれだけのことですが、これを意識するようになってから私の人間関係の悩みはかなり解消されました。

これはかなり個人的な感覚ですが、カップルやご夫婦の関係が上手くいかなくなるときは、どちらかがメンツをつぶしても許される関係になっていると勘違いしていることが多いと思います。

「正しい努力」は仮説と検証

「仕事で成長したかったら、「正しい努力」をしないといけない。「正しい努力」をするには、まず、ひとつひとつの仕事に対して「こうじゃないか」と仮説を立てて、頭の中でそれを組み立てるクセをつけるのがおすすめだ。」

会社員として成果を出して、フリーになってからもヒットを飛ばし続ける佐久間さんの成長の法則を端的に示した言葉だと思います。

これは司法試験の受験勉強をしていた学生時代の話ですが、周りの学生は先輩がやっていた勉強法をそのまま参考にしている印象でした。ですが、私は、なんとなくですが「司法試験の傾向を分析して、その傾向に合わせて対策すれば合格できるのではないか」と考えて、勉強法にはこだわらず、自分が必要だと思う勉強をしていました。そんな中でこの文章を読んで、さらに自信をもって勉強を続けることができました。

「メンタル」を第一に、「仕事」は第二に

「どんなに大きな仕事でも、どれだけ意義のある仕事でも、心を差し出すまでの価値はない。だって、仕事なんて、「たかが仕事」なのだから。」

好きな仕事をしている佐久間さんだからこそ、仕事に対するこのスタンスは少し意外に感じました。これくらいのスタンスで仕事に向き合うことでメンタルをすり減らさずに、本当にやるべき仕事に集中して取り組めるのだと思います。

好きな仕事・やりたい仕事をやっているはずなのに、なぜか楽しくない、辛く感じることが多いという方は少し仕事から距離を取ってみるのもよいかもしれません。

(文責 弁護士 杉山 賢伸)